3Dレイアウトの崩壊とアニメの伝統的な没入感の変化、新たな構築への試み(翻訳)

日本のアニメーションの核であり、没入感を与えてきた「レイアウト」が今、壊れつつあります。

スタジオ文化の死や教育サイクルの崩壊、シニカルな商業主義の圧力、内在する労働問題、そしてそれらすべてに対応する試みなど、業界のベテランや新人の意見と私たち自身の発見を対比させた長文です。

「東京ミュウミュウ にゅ~♡」から見る、レイアウトの崩壊

アニメのリメイクが発表され、プロデューサーが(息をするように)リブートを許可する時代において、『東京ミュウミュウ』のような堅実な魔法少女シリーズを現代風にアレンジすることは、業界の現状を考える上であまり良い材料にはならないように思う。

今年初めに作者の征海 美亜が亡くなったことは本当に残念だが、少なくとも彼女の作品に敬意を表し、古き良き作品を立派に映像化している。

敬愛するアニメ作家の吉田玲子が20年前にこの漫画のストーリーを書き、環境保護をテーマにしたこの作品は、現代の情勢にとても関連性が高いので、それだけで再視聴の価値があるのだ。

東京ミュウミュウ にゅ~♡は、アニメのオリジナルスタッフが無理やりカムバックするのではなく、その時代を感じさせる有能なクリエイター陣と、2002年の番組で最もクールだった場面を担当した、中心的なアーティストが中心となっている。

計算されたカッコ良さと、00年代初期のコメディアニメの説得力のある再現により、「東京ミュウミュウ にゅ~♡」は前作と同様の空間を占めることに満足していて、一貫して面白い、アニメーションという観点からは決して非凡ではないが、この時代としては堅実な作品だ。

20年の時を経て、制作された立派な作品であるため、その違いを比較することは容易であり、それがアニメ全体の変化を示唆するものである。

実際、『東京ミュウミュウ にゅ~♡』では、原作のどのようなアニメーションよりも、ストックビデオがまぶしく感じられることが多く、アニメが派手な方向に進化していることがわかる。

しかし、画面が派手になることの代償はあるのか?その答えはイエスで、各バージョンのレイアウトのクオリティには、間違いなく大きなギャップがある。

00年代前半はデジタル化の波でアニメが低迷し、旧作もよく出来たレイアウトではなかったにもかかわらず、クオリティはまさに天と地ほどの差があると言える。

私が指摘したところ、複数の方から、「これがトレンドの代表的なものだとしたら、なぜショットのフレーミングのような基本的で理論的に要求されないものが、これほどまでに品質を落としてしまったのか」という、もっともな疑問の声が上がりました。

この衰退の犠牲となるのは、派手なアニメーションではないのか?

それを理解するためには、そもそもあの凝集的な没入感を可能にした業界の精神、歴史、慣習に追いつく必要がある。

「ハイジ」で確立されたレイアウトシステム

アニメ業界では「惰性」が最も強い力の1つであることは、以前にも述べたとおりです。慣例やシステム全体が、理にかなっている以上に長く居座り続け、単にそれがあなたのやり方だからという理由で、物事がある方法で行われ続けてしまうのだ。

制作プロセスを大きく変えたのは、歴史的に見ても10年ほど先を行くような技術を持った特定の人物たちだ。

彼らのアイデアが最終的に業界全体に受け入れられたとしても、それは通常、より多くのお金を稼ぐことができる、あるいはより少ないお金で済むといった皮肉な理由からか、その変化はスムーズとは言いがたく、専門用語もそのまま使われることも多いので、外部からはなかなか見分けがつかないこともあります。

最も有名なケースはもちろん合成プロセスで、セルが廃止されたときに実際のカメラから移行したにもかかわらず、いまだに「撮影」と呼ばれていて、合成アーティストが実際のカメラレンズを模倣することを目指すようになった現在では多少ふさわしいと感じる。

この場合、現代のアニメーションを少しでも理解している人なら、物理的な素材を重ねて撮影しているとは思わないだろうから、単なる好奇心でしかないが、他のプロセスで、用語の変化が直感的ではない場合、深刻な誤解を招きがちである。

その中で、日本のアニメの骨格ともいえるレイアウトほど用語的に厄介なものはない。

アニメ制作は、1974年に宮崎駿が『ハイジ』で確立したレイアウトシステムにこだわっている。

というより、より実現可能な形になっていて、若い頃の宮崎駿が全ショットを構成するような無茶なプロジェクトはない。

アニメーションのレイアウトという考え方はすでにあったのだが、ハイジでのアプローチによって、日本の商業アニメーションの方向性が定まったといえる。

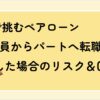

ご存知のように、ハイジは、アニメーターがショットの背後にあるアイデアを実行し、拡大することから始まりますが、小さな絵コンテで完全に実現されることはほとんどない。

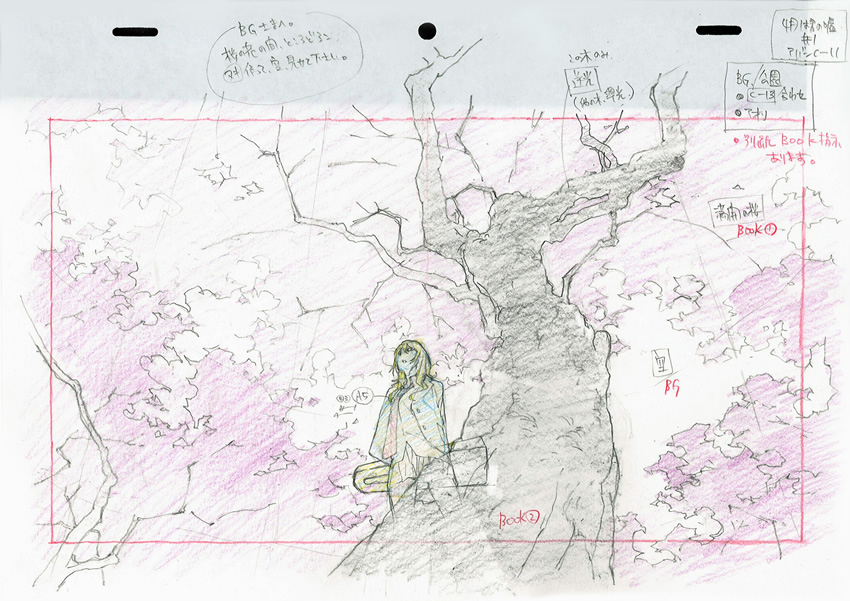

この絵コンテには、完成したカットの構成や、後に登場する様々なスタッフへの注釈、さらには別のパイプラインで処理される作品のガイドライン(特に美術部門に送られる背景の構成)などが含まれる。

このように、完成したシーンのイメージを明確にする、レイアウトという中間工程を加えることで、前後の確認や修正にかかる時間を大幅に短縮することができた。

なぜなら、レイアウトがきちんとチェックされていれば、その後の作業はすべて正しい方向に進むはずだからである。

「アニメ制作工程の細分化」がアニメーターの主体性を奪ったのか

林祐己氏の『京騒戯画』のように、一人のアニメーターがレイアウトのほとんどを担当するプロジェクトもあるが、この制作モデルはすぐに、そのシークエンスを担当するキーアニメーターにその仕事を任せるようになった。

そのため、アニメーターはレイアウトでショットを決めるだけでなく、キーアニメーションも担当することになり、非常に大きな責任を負うことになる。

一人のアーティストが、そのシークエンスの最終的な実行の大部分を構想することで、固有のまとまり感が生まれると同時に、作業負荷が増えるというリスクもありますが、それが多くのアニメーターにとって魅力的なことと思われるという側面もある。

大きな物語上の文脈や、監督のビジョンの制約の中で働くことが完全な自由であることは稀だが、アニメーターは劣悪な労働条件を忘れ、シーンの中で、主人公になることができた。

もしこの考え方に聞き覚えがあるとすれば、それは「アニメ制作の細分化」によって、アニメーターを刺激するための、棒に刺さったニンジン(餌)がほとんど消滅してしまったという、3年前の記事を読んだからかもしれない。

この記事の焦点はより狭く、「アニメ制作工程の細分化」がアニメーターに及ぼすマイナスの影響を強調したものだったが、すでにアニメーションのまとまりと没入感の喪失を示唆していた。

例えば、第二原画の出現と堕落によって、従来の清書作業が別の人に任されるようになり、その結果、より大きな骨格を持つアニメーションが埋もれてしまうといった具体的な事象について詳しく説明した。

これは、私たちのサイトと非常に関連性の高い変化であることは特筆すべきことである。

10年も前にsakugabooruのアニメーションのアーカイブを立ち上げたとき、私たちは情報を共有することに同意しましたが、それでも2人目の主要なアニメーターにはタグを付けないという選択をした。

しかし、現在では、アニメーターはアニメーション・ディレクターと同じくらい重要な存在であるため、より柔軟なアプローチをとっている。

用語は変わらなくても、ニュアンスはずいぶん違うのだ。

レイアウトラフ原画の流行

ここで、レイアウトの話に戻る。

日本のアニメーションの「レイアウト」が、同じように変化し、同じように悪い影響を受けている。

まだ業界全体がそうなっているわけではないが、特にデジタルアニメーションが主流の環境では、レイアウトの概念とレイアウトラフ原画の概念が完全に融合し、かつては全く異なる目的を持っていた2つの作業が一緒になってしまっている。

これは、一見、無害なように思えるが、制作スケジュールが常に破綻していることや、過剰なデザインや派手なアニメーションが好まれるなど、相性の悪い要素が重なることで、レイアウト本来の目的であるクリエイティブが重視されなくなった。

構図や注釈の技術的な健全性、フレーミングのニュアンス、撮影における非セル要素への配慮は、時間がないときには省略され、仮に時間があるとしても、多くの仕事が実務経験のない若いアーティストに押し付けられて、派手な動きほど直感的ではなく地味な作業であるため、率先しておこなわれることはない。そして、後述するように、これらの弱点を補うシステムもあるにはあるが、完全に崩壊している。つまり、アニメを安定させる柱として意図的に設計された要素はもはや存在せず、より多くの視聴者に魅力的な商品を手早く作る必要性から、レイアウトシステムを追求するメリットは潰されてしまった。

現状を具体的に説明する前に、この問題は、過去の没入感抜群のレイアウトと、現代の徹底的にフラットで技術的に破綻した映像の二元論ではないことを理解しておく必要がある。

1つの大きな問題があるわけでもなく、アニメの伝統的な没入感を損なうような変化が繰り返されている。

デジタル移行後のアニメブームにより、アニメーターが特定のカットに割く時間が少なくなり、触覚的なセル画の要素が大幅に減少したこと、平均ライン数が急増し、キャラクターアートだけでも工数がかかること、HD 16:9の画面比率の増加も影響している。

しかし、これらの変化はアニメ業界に求められているペースと人員配置とは明らかに相容れないため、大きな犠牲を払っている。

益山亮司氏の取り組みとアニメーター負の循環

この問題を説明するには、監督やアニメーター自身の声を聞く以外に方法はない。

幸か不幸か、この問題の大きさを物語っているように、業界の現状を告発するベテランには事欠かない。

その中で、益山亮司ほどアニメのレイアウトの崩壊に対して、積極的に取り組んでいる人はいない。

益山は、同年代のガイナックスほど特殊なアーティストではないが、基礎はしっかりしており、A-1やWIT、そしてTRIGGERといったスタジオの話題作で信頼されるメンバーの1人となったのである。

ある意味、彼の姿は現在の業界の方向性とは全く逆で、「薄っぺらな土台を得意とし、弟子を捨てた業界の師匠であり、チームが単なる個人の集合体である時代」であっても、彼は心ある仲間でありリーダーなのです。

益山は、自身のプラットフォームを利用して、これらの問題とその背後にある原因を指摘している。

彼は、アニメにとって致命的な打撃となる、仕事の分断を直接指摘している。

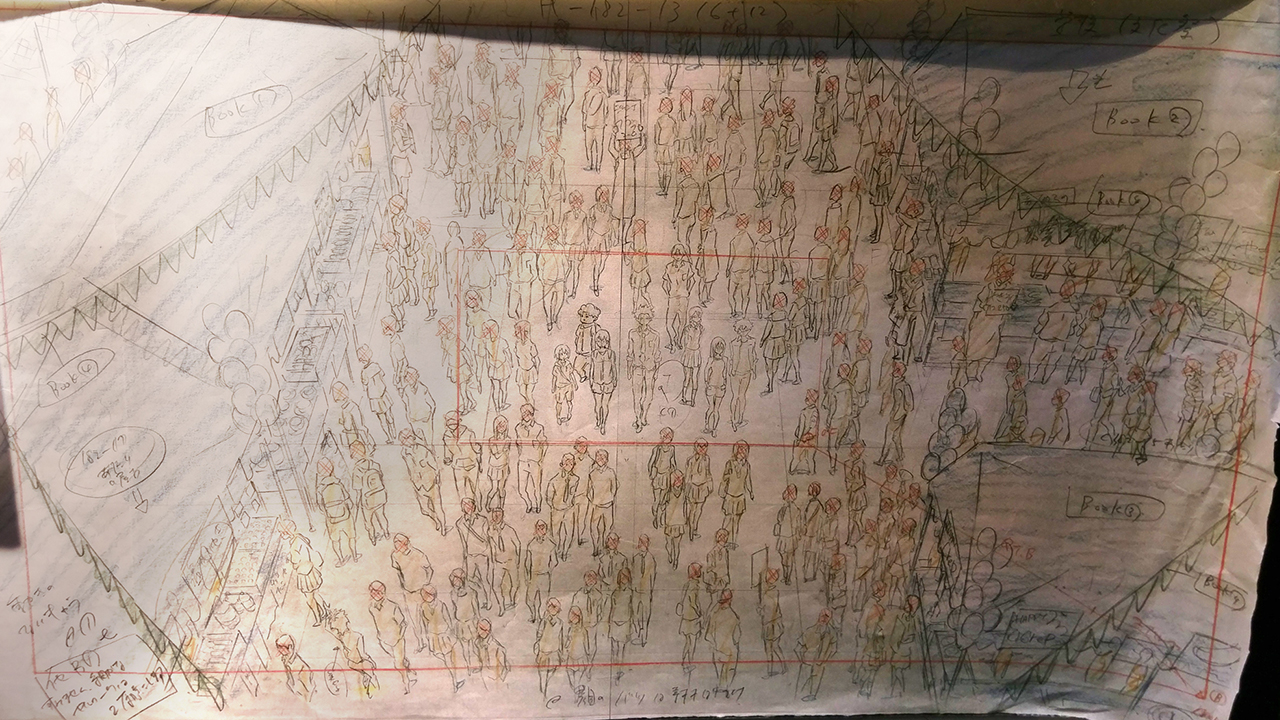

従来の環境では、レイアウトは監督やアニメーションディレクターを経て、そのシーケンスを担当するアニメーターに戻されることになっている。

理想的には、レイアウトの修正によってカットが改善されるだけでなく、アニメーターがその修正の根拠を理解できるようになる。

注釈を付けることも有効だが、線の背後にある意図を研究するだけでも、今後の作品の質を大きく向上させることができる。

しかし、その修正が原画担当者に戻らず、別の第2原画に回された場合はどうなるのだろうか。

益山は、このような状況では、もはや知識の蓄積が行われないと主張する。

原画マンは自分の欠点や改善点を知ることができないし、第2原画マンはショットのコンセプトを考えることができないので、全貌を知ることができないのである。

そんな中、益山は自分の仕事以外でも、若手アーティストを対象としたセミナーをボランティアで開催している。

時間があれば、若手作家を対象としたセミナーをボランティアで開催し、アニメ業界で働くためのアドバイスや実践的なガイドを発信しているのだ。

アニメの世界に普遍的な方法はなく、全体を理解した上で、自分がどこにいるのかを把握する必要があるため、他の業界人からも情報を得ることを心がけている。

特にレイアウトガイドの連載は長く、内容も濃い。アニメーションを作る上での基本的な問題から始まり、技術的な知識、仕事に適したメンタリティの育て方、実践的なアドバイスや失敗しないためのポイントなど、アニメーションの授業では学べないことが詰まっている。

また社内スタジオ文化の衰退により業界内で正しく受け継がれていない知識が豊富に紹介されている。

益山が指摘するこれらの問題は、アニメ制作の現場が抱える内的な問題だが、その全体像を把握するためには、彼らが受ける外的なプレッシャーも考慮する必要がある。

アニメ制作に没頭するということだけではなく、クリエイティブや労働の面でも影響があるのだが、彼らが最もよく訴えるのは、「期待値が不釣り合いに高くなること」だ。「君の名は」や「鬼滅の刃」のような現代のメガヒット作品の目に見えるバイラル性によって、観客やプロデューサーは軒並み不可能な期待を抱くようになり、そうした話題作と競争する必要のないチームにも影響を与えている。

アニメーターが不満を漏らさないこともあって、制作チームの選択というよりは、むしろライン数の増加や後処理の複雑化は、アニメの現状にとって不健全であることは周知の事実である。

加えて、業界が顧客、いや、SNSによって映し出される歪んだ顧客像に配慮することも愚かなことだ。

視聴者全体が、洗練された、超細密で、スタイルが変わらないキャラクター作画にこだわっているなんてことはない。(一部の声のでかい人だけだ)

結局のところ、名作と言われる、多くの歴代の人気アニメは、アニメーターのスタイルチャートが生まれるほど、週単位で明らかな作画の変化があった。

しかし、本来炎上しやすいソーシャルメディアに重きを置きすぎると、多くの視聴者は、複雑なビジュアルの派手さと厳格な崩れることのない作画の話題ばかりで、矛盾を発生させてはいけないと思い込んでしまい、その恐れが多くの作品の要因になってしまうのである。

作画崩壊という言葉が常にトレンドになることで、現在愛されている番組の主人公でさえ、たった一度の失敗で自分の作品がゴミになるかもしれないと自分に言い聞かせなければならないのです。

一歩間違えなければ、いつ崩れてもおかしくない業界で、それはとても怖いことである。

宮地昌幸氏の取り組みとキャラクター作画について

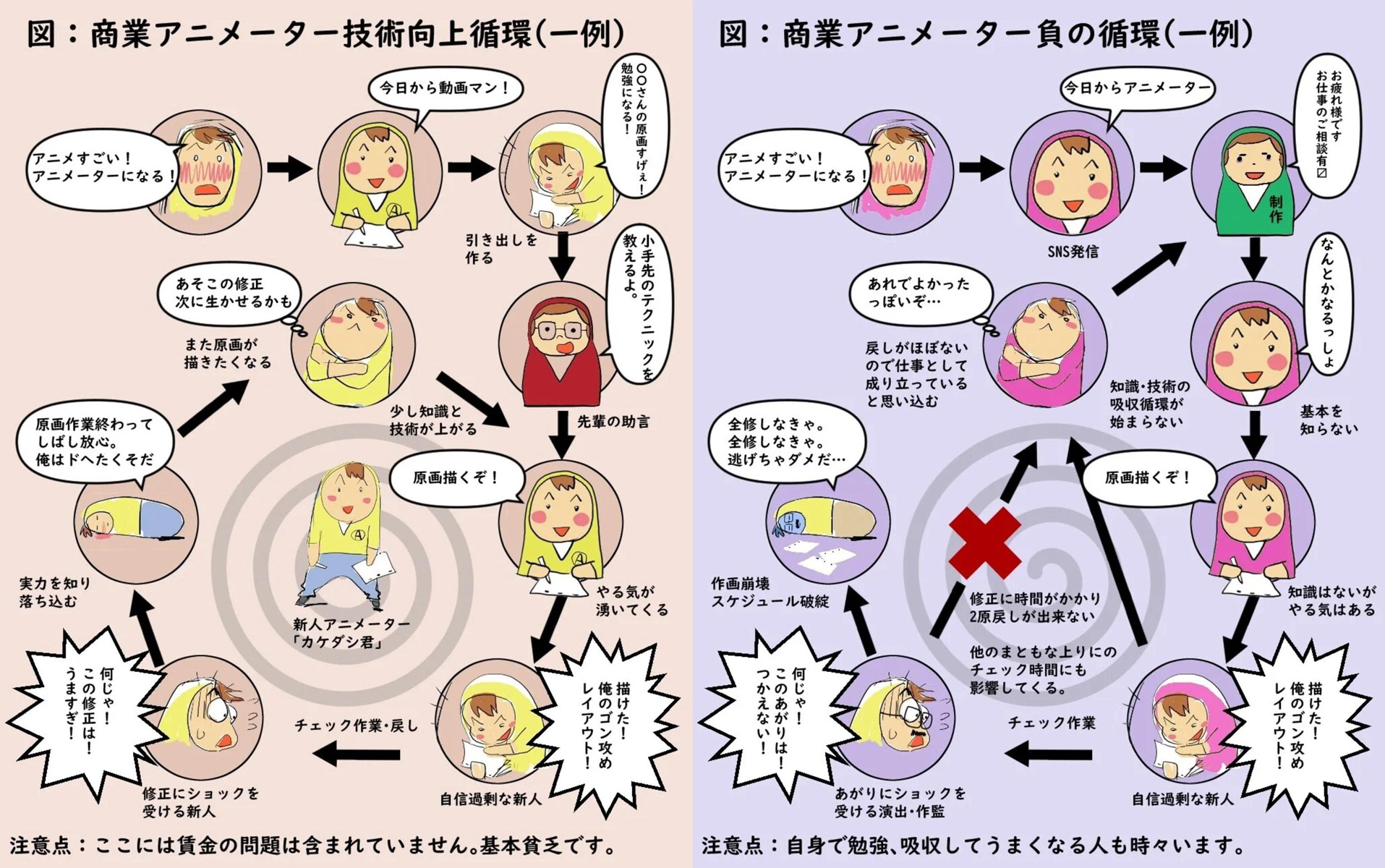

このように、膨らんだ期待、シニカルな様式美、業界の状況を考慮しない誤った方向性、その結果としてアニメの伝統的な特質が損なわれることの関連性を、宮地昌幸ほど見事に暴いた人はいない。このサイトの熱心な読者は、彼が根本的に対立する哲学を象徴するクリエイターだと認識しているだろう。映画学科の学生だった宮地は、アニメーションに興味を持ち、スタジオジブリで修行を積み、『千と千尋の神隠し』の助監督を宮崎駿の下で務めるまでになった。

フリーランスのプロジェクトリーダーとして、SFをドキュメンタリーに仕立てる試みで、スタジオボンズなどの強豪アニメを屈服させ、亡念のザムド第1話は、雑な番組であるにもかかわらず、アニメで最も美しいレイアウトワークによって、膨大な視覚情報による付随的ストーリー展開で、他に類を見ないものだった。彼の演劇的なビジョンは、10年以上も前の時代錯誤だと感じていたので、現在のアニメの状況に、彼がどれほど落胆しているか想像に難くない。宮地は、美しい意識の流れの中で、期待値のインフレから新しい世代のアニメーターの適切なトレーニングの失敗まで、これまで説明してきた多くの点を結びつけ、シリーズディレクターが完全に死んでしまうかもしれないという重い結論に達した。

その中で宮地は、作品のイデオロギーや世界観に挑戦することを求められない時代における監督の主体性の喪失や、アニメーション出身の監督が便利な道具として扱われる諸刃の刃といった、様々なトピックに触れ、さらに幅広い論旨を展開している。宮地は、より広く、より具体的な結論を目指しているにもかかわらず、結局は同じようなテーマに触れている。それは、緻密で非常に正確なレイアウトで、見る者を独自の世界に没入させることが、彼のスタイルであるからである。彼は、期待値の高騰が管理しきれないほどのライン数につながり、平均的なチームの規模が不釣り合いに大きくなった後でも、問題が残っていることを示唆している。

また、多くの制作チームに浸透している「恐怖心」についても言及している。SNS上で無限に湧いてくる批判、侮蔑、叩きがある時代、アニメーターがそれを恐れてしまっているのだ。

宮地氏によれば、その結果、制作文化全体が作画監督にシフトし、従来の作画監督の仕事ではなく、無駄に細かいキャラクター作画を磨くという狭い範囲での仕事になったのだという。

宮地は現在、話題のアニメ作品の絵コンテを描くのが主な仕事だが、作画監督は多忙のため、レイアウトの構成や身のこなしなど、没入感を高めるための基礎的な部分の修正は見送らざるを得なかったという。

その代わり、作監がチェックすることになるのだが、作監はさらに忙しくなり、ビジョンを持たない便利屋になりつつある。

これは、アニメの世界に視聴者を誘う最大の専門家の一人が見た、アニメの現状と優先順位がクリエイターに強いる根本的な犠牲である。

宮地が語るこのテーマから導き出されるもうひとつの明白な結論は、ご想像の通り、没入感のある世界を作るにはアニメーターだけでは足りないということだ。

この制作体制の中心であるアニメーターの役割に焦点を当てたが、商業アニメは本質的に共同作業である。

前述のように、最初に想定された「レイアウト」の大きな利点の1つは、かなり早い段階から異なる部門の人々を完全に同じページに配置することだった。

レウアウト作業が失われることで、たとえ稀有な素養を持ったアニメーターや、それを支える能力を持ったディレクターに巡り会えたとしても、アニメは一瞬にして崩壊してしまう。

ある腕利きのアニメーターが、せっかく作った豪華な構図を、パースを理解していない美術チームのせいで台無しにしてしまったと嘆いていた。

これに関して「おそらくアオリの素材がなく、一般的なきの素材を使ったらこうなった」と予想している人もいる。

ヒーラーガールの取り組み

吉原達也のデジタル制作によるスマートな演出は大いに結構なのだが、昨今のテレビアニメに溢れる粗末な背景は没入感を削ぐばかりである。

どんな雑な作画よりも、どんなアニメーションのミスよりも、キャラクターが生きるはずの空間(レイアウト)が崩れてしまうことは、アニメの体験からあなたを引き離す最も簡単な方法なのだ。

そのような極端な例でなくとも残念なことであり、現在では安全なタイトルはほとんどないのが実情である。

「ヒーラーガール」は、私が今年最も勇気づけられたテレビアニメかもしれない。好きでもなければ、ベストでもないが、存在することを深く嬉しく思う作品である。

まず、「ヒーラーガール」の制作は、私たちが今話題にしている問題の多くと根本的に対立していました。この作品は、監督がスタジオのアニメーションの研修生を最初に指導することにして、何年もかけて作られたものです。

そのため、最大で5話分を1人で原画を担当することができ、時には第2原画マンが全くないこともありました。デザインも扱いやすく、一人で担当したエピソードに無理な推敲を要求されることもなかった。

その上、シリーズディレクターには入江泰浩氏を起用した。入江氏は、『ソウルイーター』の象徴的なオープニングを見ればわかるように、ファンタジーの世界に視聴者を無理やり引き込むレイアウトで有名な方だ。

しかし、彼の絵コンテは相変わらずシャープで、こうした好条件にもかかわらず、セル画の抑制と、多忙を極めるアートスタジオによる理想的とはいえない仕事が、結果に大きなばらつきをもたらしているのです。

没入感のある世界をアニメーションで表現することは、これほどまでに困難なことだったのか。

しかし、豊富な制作経験に基づき、完成した作品に明らかな綻びがあることを指摘されてもいる。

伝統的な没入感を得意とするベテランだからこそ、悪い経験によって現在と未来のビジョンを完全に曇らせてしまう可能性もあるのだ。

修正が原画マンに戻るかどうかという根幹に関わることは、当然、語られるべき大きな問題だが、だからといって、それが絶対に起こらない、若手が監督から学ぶ機会がない、という完全に絶望的なシナリオにはならない。

では、アニメの骨格は本当に崩れてしまったのだろうか。

翻訳家から見るアニメーション業界の問題点

そこで、より新鮮な視点を持ち、かつアニメーションとその世界に観客を引き込む術を熟知している人物に、じっくりと話を聞くことにしたのです。

若手のアーティストならいくらでもいますが、特に労働力という点で、より広い視野で物事を見ることができると感じたのは、親友のフェデ(Federico Antonio Russo (Aka FAR))だ。

絵コンテなどの技術翻訳者、スタッフ会議の通訳、そして、このサイトのもう一人の友人であるブロウと一緒に海外プロデューサーを務めることもある人物である。

アニメ制作の国際化は、理論的にはクリエイティブな可能性を高めるものだと大義名分を語ることができるが、現実には、人手不足による影響がこの現象を後押ししている。

同時に、フェデのような人は、このような状況で真っ先に頭を痛めるので、どんな手加減もしないと予想される。

フェデはすぐにこの問題を認め、前述のベテランたちの結論の多くを支持したが、いくつかの原因や意味合いについては異なる見解を示した。

適切なトレーニングの仕組みがなくなった業界に入った若い世代には、基本的なスキルが欠けており、益山がほのめかすように、作画やレイアウトに関してフィードバックがない可能性は確かにあるが、それこそが問題の絶対ではないとしながら、もっと問題なのは他の知識の欠如であると指摘した。

結局のところ、パースや構図は普遍的なスキルだが、アニメーターの仕事はそれだけではない。

「アニメーター」としては試行錯誤を繰り返しながら、パースや構図のスキルを身につけていくが、「演出家」としては別のストレスがかかる。

これまで述べてきたように、アニメーターたちは多くの仕事を抱えている。

そのため、没入感を損ねるような指示や、誤ったカメラワークが必要以上に多くなっているという。

フェデの見解では、この問題に対処する方法として、合成担当のスタッフを演出家として職務に多く登用することを挙げています。従来のアニメーションや制作進行から演出家に転身する人は数こそ少ないものの、よくあることです。作品の全体像が把握しずらくなる今、このモデルケースがアニメーションにおける、今後の中心的な柱になるかもしれません。アニメーション業界が、まとまりのある魅力的なアニメーションを作ることに苦労している中、これは解決の糸口となるかもしれません。

技術の進歩が万能でないことは明らかですが、技術の進歩がアニメ制作における苦労を軽減してくれることを否定してはいけません。3Dレイアウトの提供は、ますます一般的になってきています。3Dレイアウトを強制すると、野心的なアニメーターの視野が狭くなり、有能ではあるが、やや臨床的な結果になるという欠点があります。実際には、アニメーターが複雑なインテリアを扱う準備ができていない場合、床を高くすることができるのである。また、適切な方法で適用すれば、アニメーションの新しいアプローチも可能になります。『スパイ×ファミリー』では、監督自身が3Dレイアウトを担当し、シュールなシナリオをできるだけ客観的に描き、その対比をアニメーションできちんと表現することで、面白い作品に仕上げている。必ずしも映画的な体験ができるわけではないが、このようなエピソードは、自分のスタイルを利用可能なツールに適応させ、それによって与えられた素材をどのように強化するかということの好例と言えるだろう。

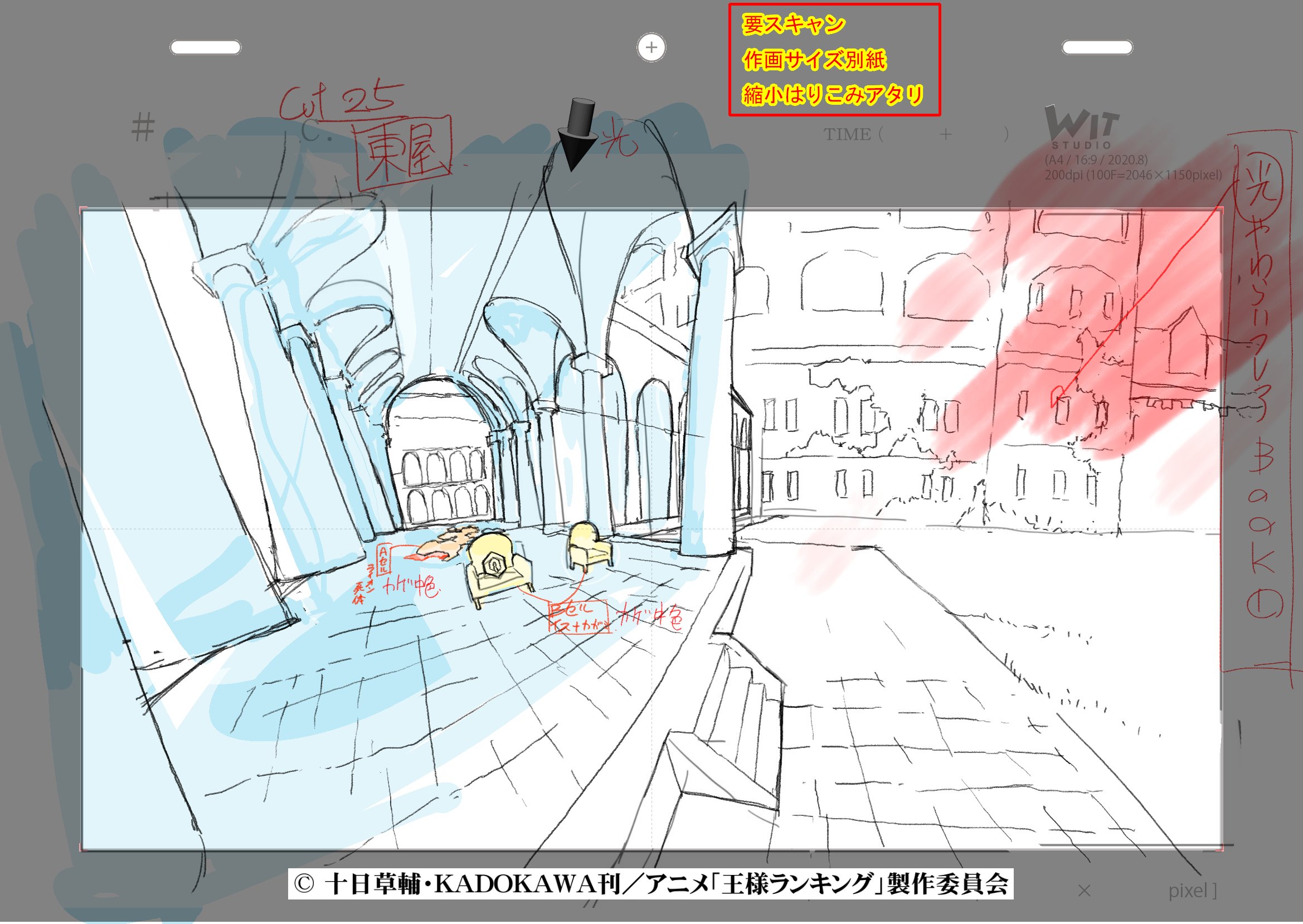

このように、作画の完成度が低くても、デジタルツールによって、まとまりや没入感を高めた例はたくさんある。戸澤俊太郎監督のような、視点を誘い込むような演出は、時に優れた環境照明と相まって、エピソードの中に引き込まれます。しかし、『王様のブランチ』などで知られる御所園翔太さんほど、最近の見どころを語る上で欠かせない存在もいません。Blenderを駆使した3D描写が彼の魅力であることは言うまでもないが、ソフトを強調しすぎるあまり、彼の才能の本質が見えてこない。実際、デジタルのパイオニアであるRyochimoが2DアニメーションのツールとしてBlenderを試して以来、多くのアーティストがBlenderを使用してきましたが、彼の「王様ランキング」のエピソードのように、じっくりと息を呑むような演出ができる人はいませんでした。3Dソフトウェアを使用すれば立体感は当然だが、その空間に見る人を引き込み、レイアウトそのものを使ってテンションを調節し、アクションもこれだけカッコよくできるには彼のようなビジョンが必要なのです。

コンポジターからディレクターへの転身は可能か

フェデとのトークに戻ります。コンポジター(CG素材の合成作業者)からディレクターに転身した人たちは、作品の方向性を説明する際に過度に技術的になってしまう傾向があるそうです。これは、より直感的に撮影に臨むアニメーターとは対照的です。このような摩擦は、社内であれば特に打ち合わせをする必要もなく、誰かのデスクに立ち寄るだけで解決できるのですが、現在の業界では基本的に不可能で、それゆえに気が合わない人がいるのだと思われる。

しかし、「gosso」の場合はどうだろう。新しい方向からアプローチする熱意ある若手アニメーターは、人間関係の問題を回避することができないのだろうか。彼らはきっと乗り越えるでしょう。彼らの本質は「反骨精神」である。

それよりもアニメーターや監督にとって、お金ほど制限の多いものはない、とフェデは説明した。有名になっていないアニメーターにとって、こなしたカット数分しか入らない報酬は低い。できるだけ多くのレイアウト作業を引き受けるよう、ただ押しつけるだけだ。背景とキャラクターが完璧に調和するようなイメージを描く時間もなく、不自然な第2原画を修正通りに仕上げることに固執することもなく、その過程で学ぶこともなく、さっさと並みのレイアウトを削ってしまう。

そして、ある意味、演出家の状況はさらに悪い。アニメーターはスタジオの都合で賃金が上がることもあるが、演出家の賃金はほとんど更新されていない。このような根本的な問題を解決するのが彼らの役目であるだけでなく、スケジュールの遅延による犠牲者でもある。常に遅延が発生し、パンデミックによってプロジェクトは遅れをとり、今では同様の問題がよく起こるようになり、かつては4〜6ヶ月で15〜30万円だったものが、もっと長くかかることもあり、拘束費以外の報酬は、複数のプロジェクトをこなすために必死に補うことはないだろう。この記事を編集する過程で、最近、あるアニメ監督と話したところ、絵コンテとエピソード演出の両方を担当することは、もはや経済的に不可能であり、伝統的でクリエイティブな理想的シナリオであると言われ、代わりに、多少報酬が悪くても、はるかに簡単に作り出せる絵コンテに集中していると、第三者から連絡を受けた。業界では、このようなディレクターを「無関心だ」と皮肉りますが、無関心にならざるを得ないのが、現在の労働モデルなのです。

これは、昔から変わらない問題なのです。業界の問題はスキルや労働環境など言われはするが、常にお金の問題なのだ。益山のようなベテランがそう結論づけたように、フェデとの会話もまた、そう締めくくられた。アニメのビジネスモデルが、クリエイティブなワークフローに適合していたかどうかは、議論の余地がある。しかしアニメ制作のプロセスが細分化され、スタッフの主体性が失われてしまった今、何らかの変化を期待するのは酷と言える。なぜなら、業界が派手で人気のある製品を出せる限り、どのホワイトカラーも取り組む価値のある問題を見出さないからである。しかし、フェデが指摘したように、フリーランスのモデルが崩壊したとき、彼らは驚くかもしれません。ほぼ毎週、何百もの交渉を管理し、日本での請求書発行の変更も控えており、関係者を苦しめる時限爆弾のようなものです。

まとめ

様々な要因が重なったが、その中でポジティブなものはほとんどなかった。アニメの適応能力の欠如は、業界の生産レベルを考えるともはや持続不可能な生産システムに固執させ、その過程で彼ら特有のアプローチの良さを失わせてしまった。

同様に、過去にどうにかうまくいったビジネスモデルや経営モデルが、今では惰性で同じ行動を取り続ける企業を窒息させている。日本の商業アニメーションには、新参者に欠けている基礎的な部分を解決するための実践的な指導方法が組み込まれているが、プロセスの過度の断片化とスタジオ文化の崩壊が、その学習サイクルを壊してしまっている。雇用モデル、あるいは雇用モデルの欠如が、アニメーターや監督に、ハイライトシーン以外の特定のシーンに有意義な時間を割くよりも、手早く仕事をこなすよう積極的に働きかけている。

平均的な作品とは比較にならないほどのメガヒットを追い求めた結果、アニメは不必要に複雑になり、特定の仕事に専念できないことで、アニメのバックボーン、つまりアニメの幻想全体が壊れてしまった。

しかし、これはクリエイティブな問題であり、その背後に潜む労働問題を解決しない限り、解決することはできない。

翻訳補佐:DeepL

補足

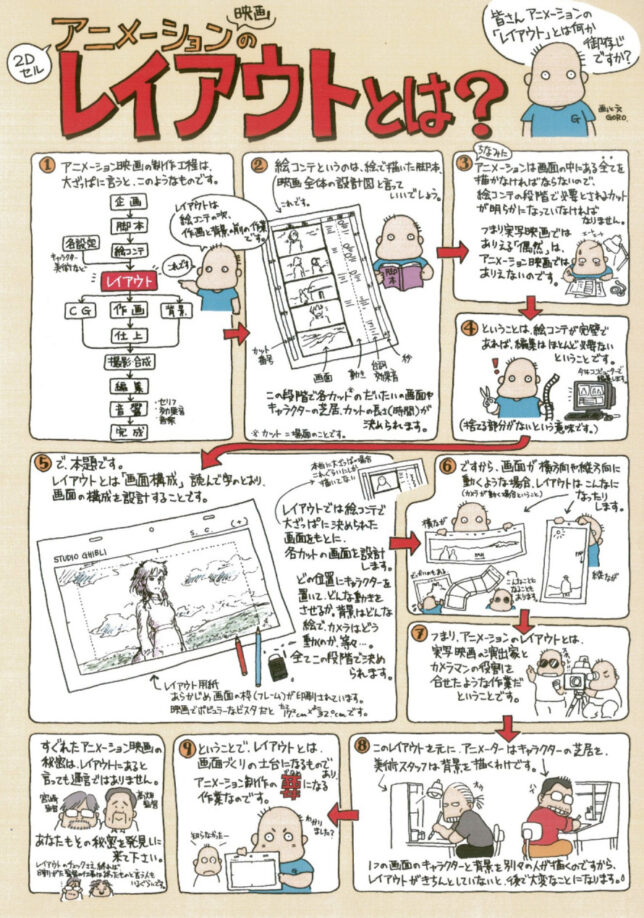

レイアウトとは

レイアウトとは、「画面構成」の意味で、絵コンテで大雑把に決められた画面を元に、実際の各カットの画面を設計します。

どの位置にどのキャラクターがいて、どんな動きをしていて、どんな背景になっていて、小道具はどこにあるのか、がレイアウト作業によって決められます。

レイアウトを元に、アニメーターが作画をしたり、背景を描くので、レイアウトが崩れていた場合、キャラの動きや背景に違和感が出てきて、没入感が失われます。